“Este es nuestro territorio; de aquí no nos vamos a ir”. Con ese coro, un grupo de seis cantaoras dio apertura a la histórica jornada de entrega de indemnizaciones judiciales que se realizó este miércoles 13 de diciembre en la iglesia de Bojayá, Chocó.

Allí, la Unidad para las Víctimas entregó 681 cartas de indemnización por un valor que supera los 11.300 millones de pesos a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Esta entrega representa la cifra más alta que han recibido las víctimas de Bojayá y Vigía del Fuerte por concepto de indemnización judicial.

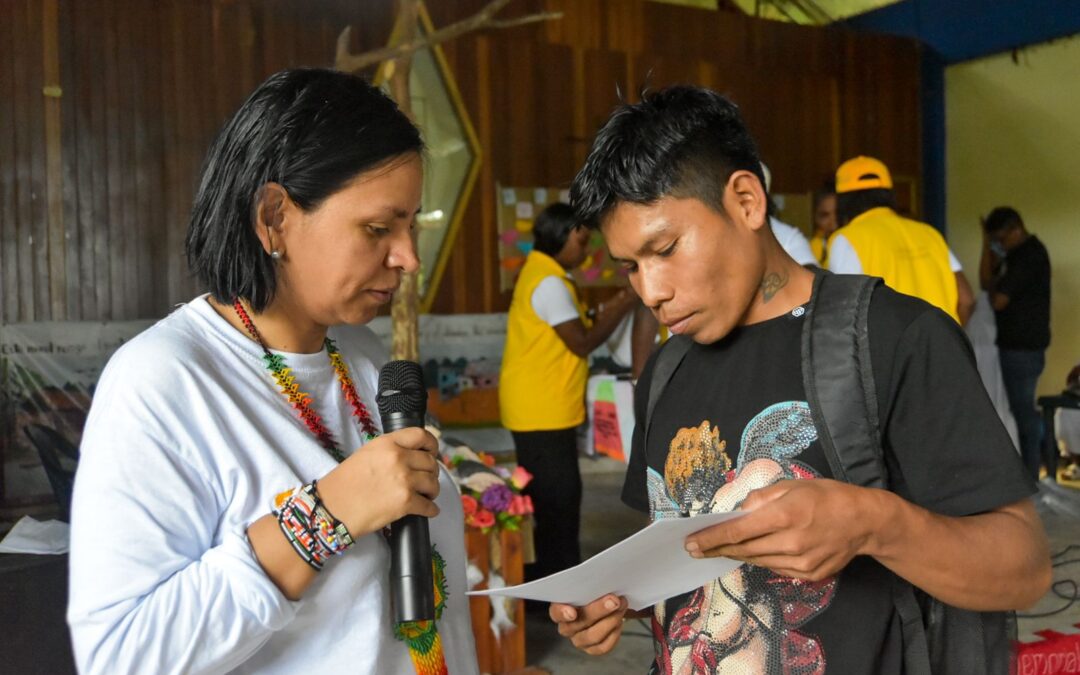

Se trata entonces de “un momento histórico” como mencionó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, durante su intervención en el acto de entrega, al que también asistieron lideres y lideresas, artistas y comunidades étnicas que realizaron una armonización al inicio del evento.

“El día de hoy es muy importante para Bojayá porque estamos cumpliendo con una indemnización importante. Estos recursos que van a recibir esperamos que les sirvan para sus proyectos de vida”, aseguró la directora de la Unidad durante el evento, en el que aclaró que no solo se van a cumplir con las sentencias de carácter judicial, sino que se avanzará en el cumplimiento de las indemnizaciones administrativas.

“El otro año avanzaremos lo máximo posible con los recursos del Fondo de Reparación”, añadió Tobón Yagarí sobre las indemnizaciones que, si bien reconoció que “no resuelven el dolor y no van a devolver al ser querido”, es un apoyo para “fortalecer proyectos de vida”.

La entrega de indemnizaciones se hizo en cumplimiento de los fallos de la Ley de Justicia y Paz, pero también honrando los compromisos adquiridos como Gobierno del Cambio en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026”.

Al respecto, uno de los bojayaceños indemnizados, Kevin Mena Álvarez, precisó que a pesar de haber sido un proceso demorado, al final se ven los frutos: “Desde 2002 estoy esperando la indemnización. Ahora tengo unos proyectos de vida con los que trabajo, como un emprendimiento de mantenimiento y reparación de lavadoras y pienso invertir una parte de la indemnización en ese proyecto. También para construir mi vivienda propia. Tengo dos hijos y estoy pensando en emprender para sacar adelante a mi familia”.

Asimismo, Tobón Yagarí destacó que este proceso indemnizatorio se realizó por iniciativa de la Unidad, sin intermediarios y sin generarles a las víctimas pagos adicionales por este trámite, pues se tuvo conocimiento de tramitadores que estaban exigiendo a las víctimas parte de la indemnización recibida: “En esto que estamos entregando nadie intermedió por nadie. Es un deber del Estado. No puede ser que las víctimas esperen que el Estado les dé indemnización, para que otro venga y les quite”, aseguró la directora de la Unidad.

A las y los residentes de Bojayá, a quienes definió como una población resiliente, les pidió no perder la fe y la esperanza “porque las condiciones en los territorios van a cambiar”. Para esos procesos de construcción de paz, dijo la directora, será clave el papel de las víctimas.

“Esto no podríamos hacerlo sin las comunidades. Sin ellas no puede haber paz en este país. Hoy más que nunca, sin ustedes y sin su participación en lo que vamos a construir, no es posible construir la paz” expresó Tobón Yagarí antes de mencionar que este no será el único encuentro y que seguirá avanzando el cumplimiento de las demás sentencias.

Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.